드라마 홀릭

경복궁의 상징과 문양. 황인혁.시간의 물레.2018 본문

세상에 이런 책이

궁궐이 참 좋단 말이시!

역사성! 심미성! 서사성!

궁궐안에 다 있다.

최고 600년 이상의 고궁이 여섯개나 도심 30분 거리 안에 포진된 도시가 서울이다.

세상에 이런 도시 또 있을까?

그중에 조선 최고의 법궁 경복궁.

두번 가봤는데 중간에 청덕궁에 맘이 빼앗겨서는

경복궁은 넘 썰렁해 그렇게 무시했던 게 미안해지는군 ㅎㅎ

암튼 이 책 짱이다!

사진이 무려 680장이나 들어있다고 한다.

경복궁 갈때 아예 이 책을 들고가믄 어떨까?

이 책을 읽고 나니 경복궁 구석구석 쭈구리거나 발뒤꿈치 들고 들여다볼 데가 더 많아졌다.

역시 아는 만큼 보이는 거라더니

이 책을 다 읽고 가면 월대 계단이랑 지붕 주심도리 하나 허투로 볼 수 없을 것 같다

아 또 궁궐마려♥

8가지 상징과 문양

1. 음양오행

2,.사신

3. 천원지방

4. 팔괘

5. 십장생

6. 십이지신

7. 길상문양

8 . 벽사상징

경복궁을 만든 조상이라하면 단연코 조선제일의 유신 정도전일 것이다.

물론 정도전 혼자 다 만든 것 아니지만 최고 감리자 감수자로서 경복궁에 깃들 사상과 문화 곧 정신의 한계를 정한 사람이다.

그의 유학사상의 정수가 담긴 경복궁이지만 도교, 풍수지리, 별게 다 섞여 있다.

그걸 또 나는 열심히 공부하고 앉았다.

다 궁궐 구경 잘하려는 열심이다 ㅎ

서론

◇ 상징의 종류

원형적 상징

관습적 상징

개인적 상징

◇ 소재에 따른 문양의 종류

자연문양 - 운문,뢰문,일월문,파상문

식물문양 - 연화문, 인동문, 당초문,보상화문, 불로초문, 매화, 모란, 국화, 대나무

동물문양- 십이지신, 운학, 귀갑문, 박쥐, 불가사리, 해치, 귀면, 가릉빈가

기하학문양 - 회문, 만자문, 무시무종 , 태극, 팔괘

● 경복궁의 상징과 문양에 대한 접근은 우리 민족의내면적 정체성에 대한 탐구라고 할 수 있다.(p13)

목차

1. 음양오행(陰陽五行)

(1) 음양(陰陽)

(2) 오행(五行)

2. 음양적 건물배치

(1) 동십자각ㆍ서십자각

(2) 일화문ㆍ월화문

(3) 협생문ㆍ용성문

(4) 건춘문ㆍ영추문

(5) 융문루ㆍ융무루

(6) 융문당ㆍ융무당

(7) 만춘전ㆍ천추전

(8) 연생전ㆍ경성전

3. 사신(四神)

(1) 청룡(靑龍)

(2) 백호(白虎)

(3) 주작(朱雀)

(4) 현무(玄武)

4. 천원지방(天圓地方)

5. 팔괘(八卦)

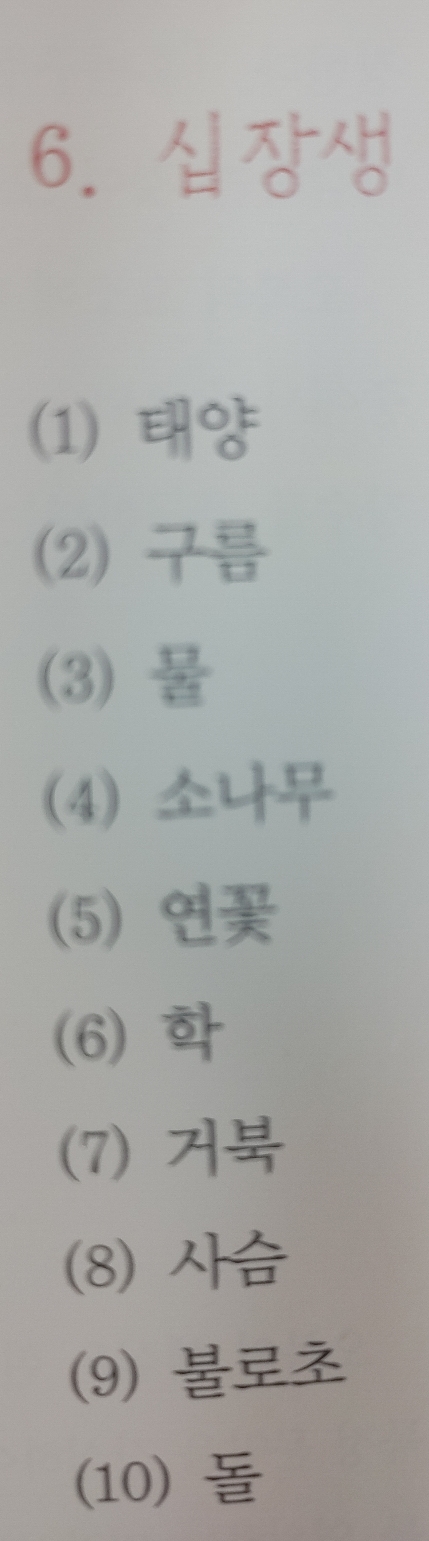

6. 십장생(十長生)

(1) 태양

(2) 구름

(3) 물

(4) 소나무

(5) 연꽃

(6) 학

(7) 거북

(8) 사슴

(9) 불로초

(10) 돌

7. 십이지신(十二支神)

8. 전각의 상징

(1) 강녕전(康寧殿)

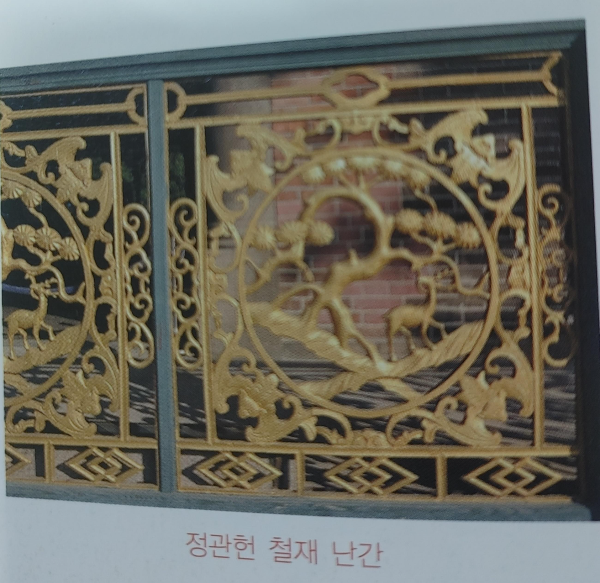

(2) 교태전(交泰殿)

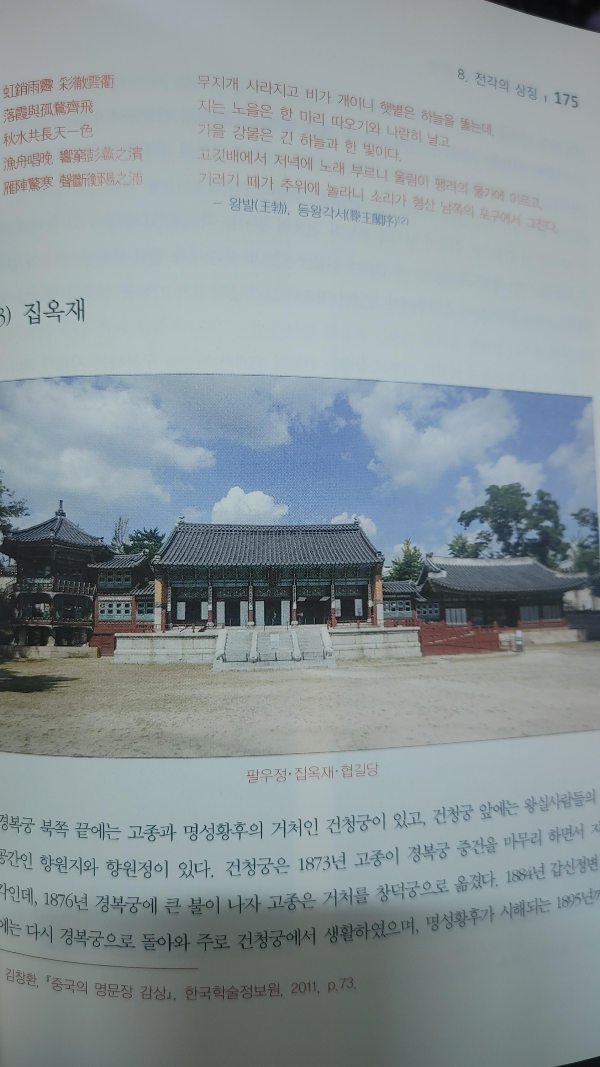

(3) 집옥재(集玉齋)

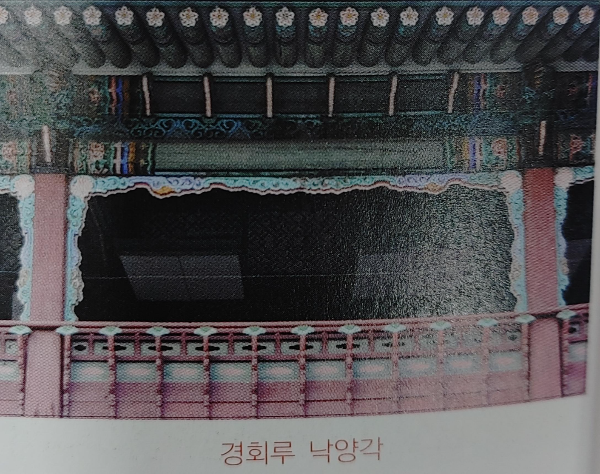

(4) 경회루(慶會樓)

(5) 자경전(慈慶殿)

9. 자경전 꽃담

(1) 매화

(2) 복숭아

(3) 석류

(4) 모란

(5)ㆍ(6) 국화

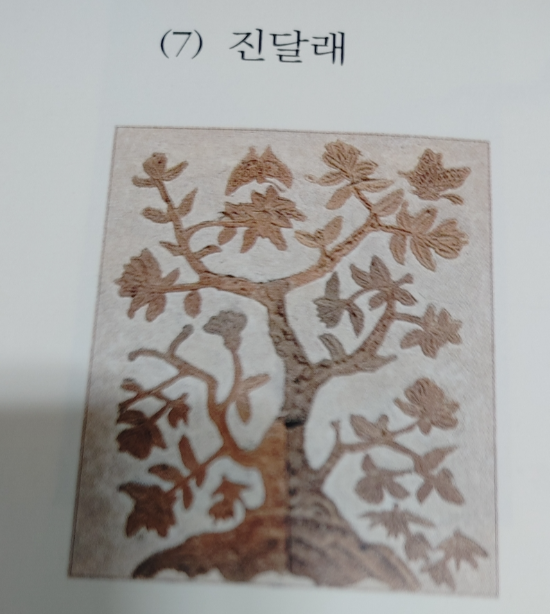

(7) 진달래

(8) 대나무

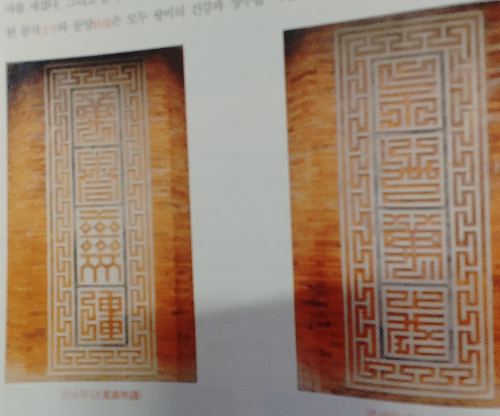

10. 길상문양(吉祥紋樣)

(1) 무시무종(無始無終)

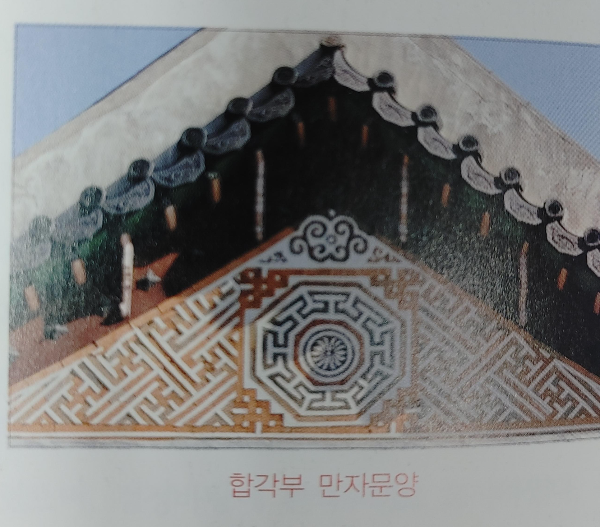

(2) 만자문양(卍字紋樣)

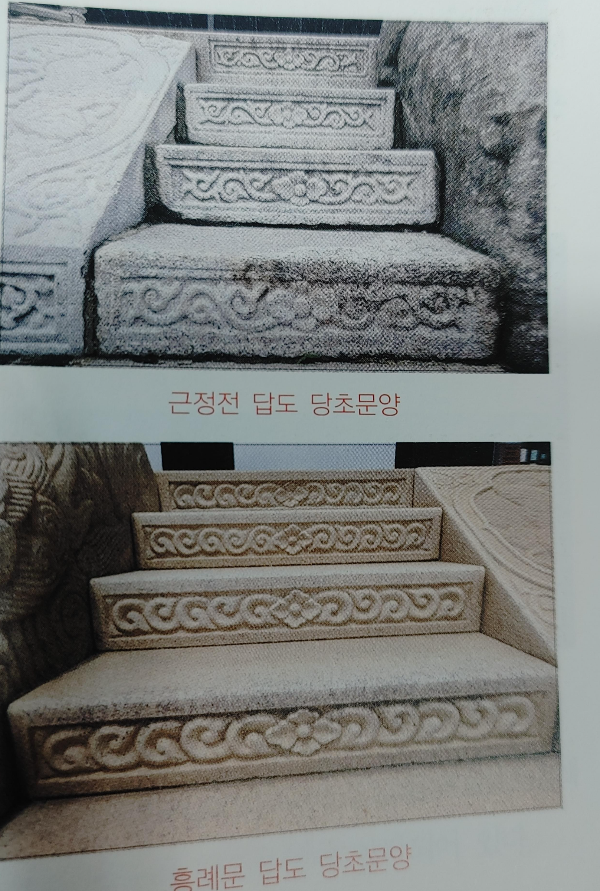

(3) 당초문양(唐草紋樣)

(4) 박쥐(??)

11. 벽사상징(?邪象徵)

(1) 해치(??)

(2) 척수(脊獸)

(3) 잡상(雜像)

(4) 귀면(鬼面)

(5) 드므

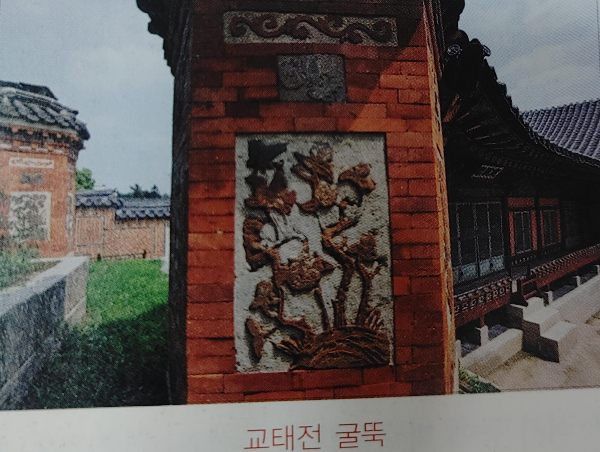

12. 굴뚝

(1) 독립형 굴뚝

(2) 일체형 굴뚝

(3) 기단형 굴뚝

1. 음양오행

(1) 음양

음양 =대립 + 순환

◎ 음양에서 대립적 성격이란 상반된 두가지 기운을 의미할 뿐 선악의 개념과는 다르다.(p18)

◎ 예를 들어 낮과 밤은 상반된 개념이지만, 매일 반복되는 순환의 성격을 동시에 갖는다(pa18)

음양=>태극

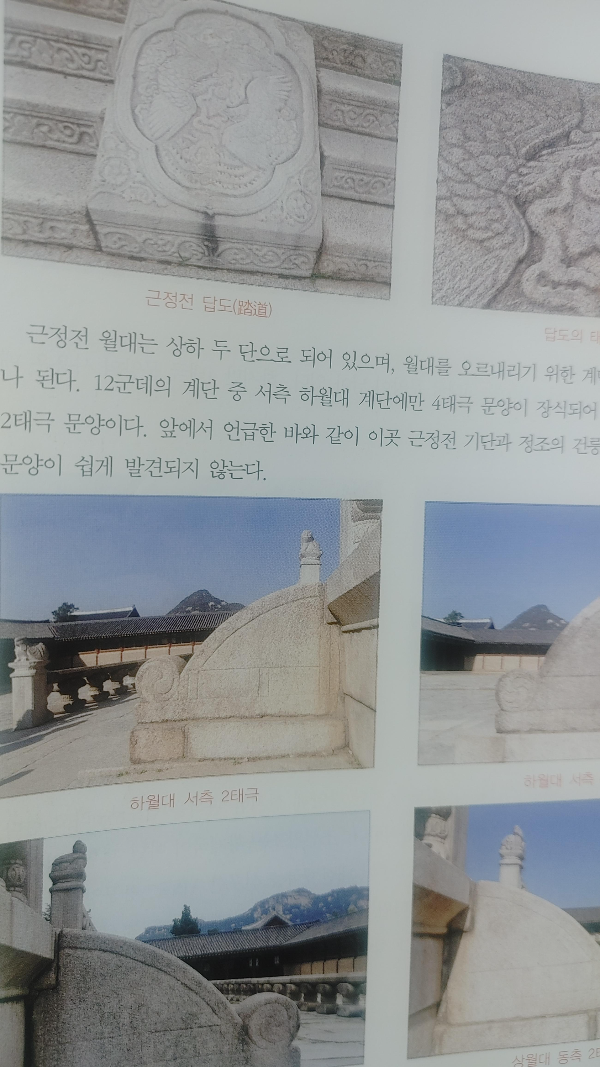

조선 왕궁의 태극

= 2태극,3태극, 4태극

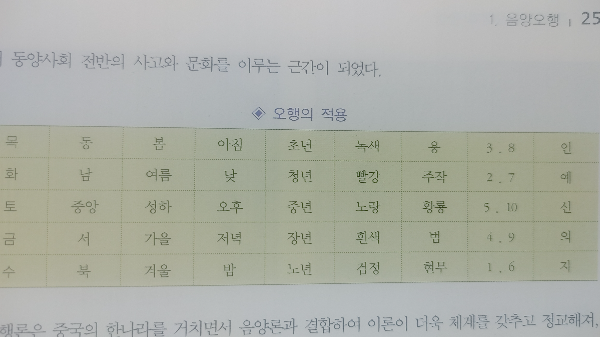

(2) 오행

- 목•화•토•금•수

- 일월오봉도

위 표를 외어야겠다!

우선 목화토금수 순서가 중요했구나!

목화토금수에 4계와 초청중장년 나이 순서가 적용된다는 걸 이제 알았네요!

4신을 알고 있어 색과 방향은 디폴트 되어있다.

동청룡, 서백호, 남주작, 북현무

어린 시절 즐겨보던 만화에서 배웠다 ㅎ

가운데는 기린이 아니라 황룡이 차지한다!

그리고 인예신의지 !(인의예지신이 아니구!)

뭐 내가 음양론을 알 이유는 그저 궁궐구경 잘하고자 하는 그것 뿐이다!

2. 음양적 건물배치

● 유교질서는 음양오행과 태극팔괘의 이론이 핵심을 이룬다. (p 28)

○ 음양은 인간 내면의 세게관이나 관념을 탐구하는 형이상학적인 개념이지만, 현상세게와의 관계성을 파악하고 적용이 용이하도록 자연현상을 상대적 개념으로 분류하였다. (p 28)

※ 자연현상을 상대적 개념으로 분류 : 크기, 방위, 색깔, 계절, 위치 등

※ 동입서출 : 들어갈때는 동쪽 문을 사용하고, 나올 때는 서쪽 문을 사용하다.

※ 정전의 정문 좌우에 협문을 둔 궁궐은 경복궁이 유일하다.

※ 진색 가창 - 푸른 용을 타고 동쪽 하늘에 나타난다.

건원조현 -어둠이 걷히고 만물이 탄생한다.

※ 융문루 , 융무루 : 문과 무를 융성하게 하다.

※ 연생전, 경성전

연생 : 만물의 탄생, 유교의 인, 봄

경성 : 만물의 결실, 유교의 의, 가을

3. 사신

1. 좌청룡 우백호 남주작 북현무

2. 사신도, 사신수, 사신사

※해치: 해태

※ 서수 : 상서로운 동물. 용, 기린,봉황 , 해태

3. 용

1) 낙타의 머리+ 사슴의 뿔+ 토끼의 눈+ 소의 귀+ 뱀의 목+ 조개의 배+ 잉어의 비늘+ 호랑이 발+ 매의 발톱

2) 암막새 , 수막새 (암키와 , 수키와)

3) 근정전 천정 용장식 + 사정전 용그림 벽화

4) 경복궁 답도 : 홍례문,근정문, 근정전, 집옥재

-집옥재 용머리 문양, 그외 보황 문양

4. 백호

1) 백호= 금호

2) 기린의 앞모습+ 사슴의 뒷모습+ 뱀의 머리+ 물고기의 꼬리+ 용의 무늬+ 거북의 등+ 제비의 턱+ 닭의 부리

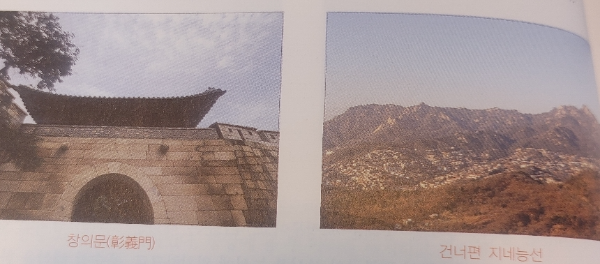

※ 한양 4대문 : 홍인문+돈의문+ 숭례문+ 숙정문

※ 한양 4소문 : 혜화문+ 소의문+ 광희문+ 창의문

※비보 : 지리적 취약점을 풍수적으로 보완

-> 창의문에 현무가 아닌 봉황장식의 이유

5. 현무

1) 현무는 북쪽 하늘의 칠성, 즉 두우여허위실벽에 대한 총칭

2) 수기를 관장하는 태음신

3) 진무현천상제

4) 현무 = 북쪽(현) + 비늘과 껍질(무)

5)武 : 굳셀 무

6) 탄도미사일 현무, 다연장 로켓포 천무

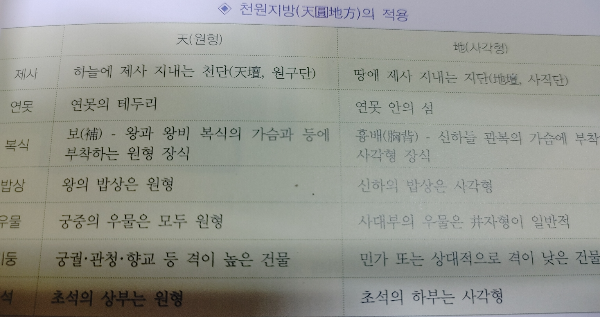

4.천원지방 天元地方

1. 천원지방天元地方 : 하늘은 둥글고땅은네모남을 이르는 말이다.

기록 : 『여씨춘추』,『대대예기』,『주비산경』

'오랜 세월을 거치면서 (물리적 실체로 인정하기 힘든 ) 모순을 음양적 인식의 틀로 재구성하여 형이상학적 개념으로 받아들이게 되었다. (p 64)

2. 천원지방의 적용

-원과 방의 조화

3. 흉배와 보

흉배 : 일반관원

보 : 왕과 왕비

🤩

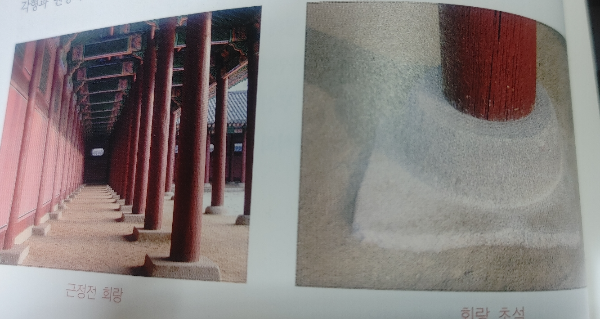

둥근 기둥을 받치는 네모난 초석.

너무나 당연히 여겼던 모습인데 여기에 원과 방의 조화를 꾀한 당대 사상이 반영된 것이라니 !!!♥

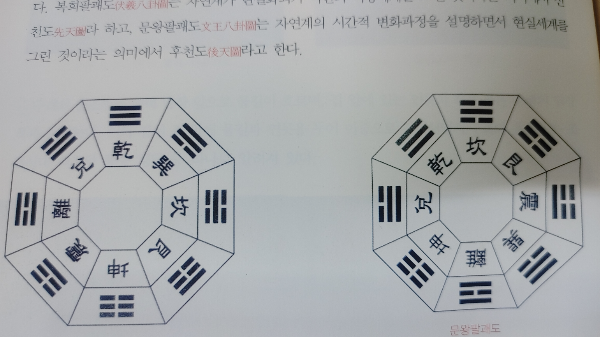

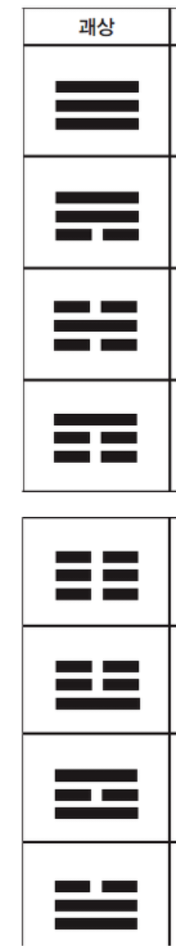

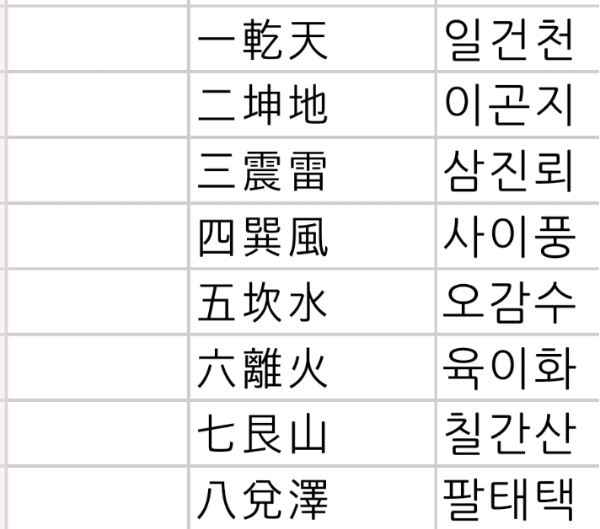

5. 팔괘

1. 팔괘

팔괘는 역학에서 자연계와 인간계의 본질을 파악하고 분석하는 기호체계 (p72)

2. 팔괘의 구성

건태이진손감간곤

건-하늘

태-연못

이-불

진 - 천둥

손-바람

감-- 물

간- 산

곤- 땅

3. 팔괘도

1) 복희팔괘도 - 자연계가 현실화되기 이전의 이상세계

2) 문왕팔괘도 - 자연계의 시간적 변화과정으로 담은 현실세계

4. 광화문 팔괘

- 문황팔괘도

- 손리곤태건감간진 순서.

5. 팔괘의 적용

1) 광화문 문루

2) 근정전 앞 청동 정

3) 팔우정

4) 전등사 철종

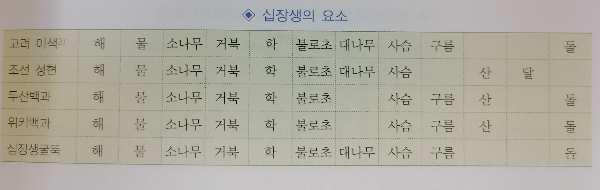

6.십장생 十長生

1. 십장생은 장수를 염원하는 민간신앙이 장생불사의신선사상과 결합하여 상징적 의미고 발전하였으며 회화와 장식을 통해 일반화되었다.(p78)

2. 십장생 요소

=> 십장생 요소가 사람마다 시대마다 그리고 백과사전마다 다양하다.

그중에서 저자는 특이하게 연꽃을 이 카테고리에 넣고 이야기를 이어가고 있다.

왜 그랬는지에 대한 설명은 따로 없다

산, 달, 연꽃, 대나무, 돌은 이렇듯 선택의 다양성이 보인 요소다.

해, 물, 소나무, 거북, 학, 불로초,사슴, 돌은 어디고 변함없이 십장생 불변의 요소로 인정되었다.

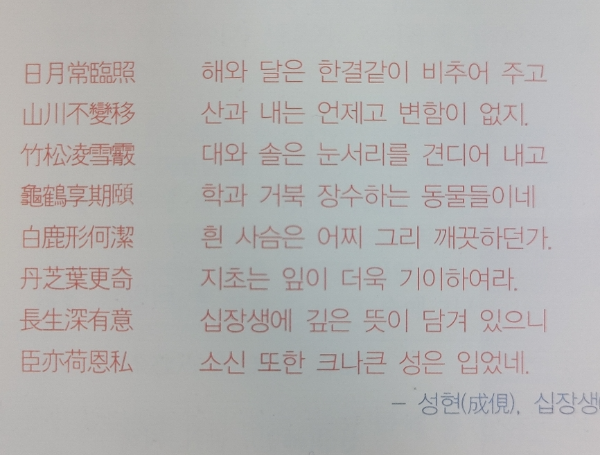

3. 성현의 십장생 시

| 日 月 常 照 臨 일월상조림 해와 달이 항상 비추고 山 川 不 變 移 산천불변이 산과 내는 변함이 없네 竹 松 凌 雪霰 죽송릉설 산 대나무와 소나무는 눈보라에도 끄덕없고 龜 鶴 享 期 覆 구학향기복 거북이와 학이 오랜 생을 누린다네 白 鹿 形 何 潔 백록형하결 흰 사슴의 모습은 어찌그리 고결한가 丹 芝 葉 更 奇 단지엽경기 붉은 지초잎은 언제나 놀랍다 長 生 深 有 意 장생심유의 십장생 깊숙히 담긴 뜻 臣 亦 荷 恩 私 신물하은사 신 또한 은혜를 깊히 입었도다 (번역 :me) |

4. 옛 명시 속에 등장하는 구름과 소나무

1) 이규보- 백운거사어록「동국이상국집」

| 夫雲之爲物也 부운지위물야 대저 구름이란 물체는 溶溶焉洩洩焉 용용언설설언 한가히 떠서 不滯於山 부체어산 산에도 머물지 않고 不繫於天 불계어천 하늘에도 매이지 않으며 飄飄乎東西 표표호동서 나부껴 동서로 떠 다녀 形迹無所拘也 형적무소구야 그 형적이 구애받은 바 없네 |

2)김시습 -유선가, 「매월당집」

| 駕鶴逍遙海上山 가학소요해상산 학을 타고 소요하며 바다와 산을 오르니 蓬萊宮闕五雲間 봉래궁궐오운간 봉래산 궁궐은 오색 구름 사이에 있구나. 人寰正在風波底 인환정재풍파저 사람 고을 바로 살펴 바람 물결 평정하고 百歲勞勞不自閑 백세로로부자한 백년을 힘쓰면서 스스로 한가하지 못하네. |

3. 논어

| 歲寒然後 세한연후 날씨가 추워진 뒤에라야 知松柏之後彫也 지송백지후조야 송백이 시들지 않음을 안다. |

4. 장자

| 天寒旣至 천한기지 하늘이 차고 霜雪旣降 상설기강 눈서리가 내린 연후에야 吾是以知松柏之茂也 오시이지송백지 송백의 푸르름을 알게 된다. |

5. 순자

| 歲不寒無以知松柏 세부한무이지송백 추운 겨울이 아니면 송백을 알 수 없고 事不難無以知松柏 사무난무이지송백 어려운 일이 없으면 군자를 알 수 없다. |

6. 성삼문

| 이 몸이 죽어가서 무엇이 될꼬 하니 봉래산 제일봉에 낙락장송 되어 있어 백설이 만건곤할 제 독야청청 하리라. |

7. 유응부

| 간밤에 불던 바람에 눈서리 치던말가. 낙락장송(落落長松)이 다 기울어 가노매라. 하물며 못 다 핀 꽃이야 일러기와 무엇 하리오. |

7. 십이지신

1. 십이지신 개념의 정립

1) 우주의 기운 = 천기와 지기

2) 하늘의 기운 => 십간

땅의 기운 => 십이지

십간 + 십이지 => 간지.

3) 한나라 : 12마리 동물

4) 당나라. : 12지와 시간의 결합

도교 : 12지에 방위 신앙 결합

5)통일신라시대 한반도 유입

- 십이지신 방위 신 사상. 십이지신동물의 얼굴 형상

-반인반수 상

6) 고려 : 십이지신 동물 무늬 모자 활용

7) 조선

- 조선초기 정릉과 건원릉 병풍석에 활용

- 후기 : 조각상 형태로 주요 전각에 활용

( 근정전, 경회루, 황궁우,칭경기념비전 )

2. 유물

- 원원사지 석탑, 황복사지 석탑.

- 정을 병풍석 (청계천 광통교 )

-건원릉 병풍석'

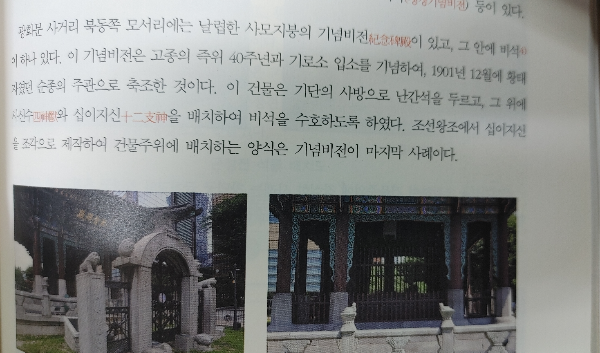

8. 전각의 상징

● 궁궐의 전각들 이름에는 그 건물의 기능과 방위와 건축가의 세계관이 종합적으로 투영되어 있어서, 건물의 성격을 이해하고 파악하는데 중요한 단서가 된다. (p 158)

1. 강녕전

- 『서경』「홍범구주」의 오복중 셋째가 강녕.

- 정도전

2. 연생전, 경성전

- 정도전

-천지생성의 의미를 담아 강녕전좌우에 보조 침전으로 건축

-연생전 : 동쪽, 봄, 탄생의 의미

경성전 : 서쪽, 가을, 결실의 의미

3. 연길당, 응지당.

-흥선대원군

- 강녕전, 연생전, 경성전의 음양의 조화에 오행의 공간으로 재구성

- 연길당 : 복을 맞아들이는 집

응지당 : 복을 받아들이는 집

- 자주의식을 건물배치에 반영

: 천자 6침 제후 3침 제도를 벗어나 5침으로 왕의 침전 구성

4. 향오문

- 『서경』「홍범구주」의 '오복을 누린다'란 의미

- 강녕전 침전구역의 정문

- 오행의 상징성 부각

5. 교태전

-왕비 거주공간

- 6개의 문, 8개의 당호

-원길헌, 함홍각, 건순각

-체인당, 승순당, 내순당, 보의당

-교태 : 『주역』 象曰, 天地交泰 后以 財成天地之道 輔相天地之宜 以左右民 (상왈, 천지교태 후이 재성천지지도 보상천지지의 이좌우민)

: 천지가 화합하여 국가가 평안하다

※ 각 궁궐 왕비 침전의 현판 내용

경복궁 - 교태전

창덕궁 - 대조전

창경국 - 통명전

경희궁 - 회상전

경운궁 - 함녕전

6. 교태전 후원

- 아미산

- 물확 = 돌확, 석확, 석련지

- 함원전 물확, 함화당 물확, 교태전 물확

- 함월지•낙하담 쌍동이물확

7. 집옥재

- 청나라 건축양식의 이국적인 건물

- 지붕, 용두, 측벽, 공포구성, 월대, 계단, 초석, 창호 , 실내장식 등의 이질성

- 외부기둥원형.

※ 전통건축양식

1) 개별기능의 건물을 담장으로 구분

2)팔작지붕+ 맞배지붕

3) 누정은 모임지붕양식

8. 경회루

- 「경회루전도」(정학순)

- 고종, 주역의 원리 적용하여 중건

- 변계랑의 화산별곡

-주역의 물의 개념을 집약시켜 화재 예방기원

' 정학순은 기둥을 통해 제시한 평면도를 「경회루삼십육궁지도」라고 명명하여, 경회루 구조의 근간오 36궁에 있음을 암시하였다.

36이란 6과6을 곱한 숫자이며, 6은 주역에서 물을 상징한다.

즉 36이란 물을 상징하는 두 수를 곱한 것이니 물 기운의 극대화를 의미한다'(p189)

'그런데 경회루는 ...35칸 건물이다.

36궁에서 1이 부족한 숫자이다.

정학순은 이를 보완하기 위해 그림 속에 중궁이란 글자를 가장 크고 두껍게 강조하여 표기해놓았다.

중궁은 왕 또는 절대자를 상징하므라 부족한 하나를 보완하기에 충분하다고 여겼던 것이다.

참으로 기발한 발상이다.'(p190)

-경회루 북쪽 대형 동룡

-경회루 화재를 방지하기 위해 구리로 제작

- 국립대학중앙도서관보관 와세다대학본의 위치서술이 다르지만 각기 동일한 결과 도출해 기이함 자아내다

● 관념으로만 존재하는 형이상학적 논리를 자연계의 현상세계에 적용했다는 점에서 더욱 그러하다.

문제는 당시의 세계관을 공공건물에 접목시켜 상징과 의미가 부여된 작품으로 완성시켰다는 점이다.

이러한 점을 감안하면 경회루는 가히 논리와 상징을 공학에 접목시켜 예술적으로 승화시킨 건축작품이다.(p191)

9. 자경전

-흥선대원군이 아들을 임금으로 만들어준 풍양조씨 신정왕후를 위해 건축

-한차례 화재로 인한 두 차례 소실로 재건축됨

-꽃담과 십장생굴뚝이 백미

-자경전 대문 만세운은 평대문 형식으로 제조됨

※ 솟을 대문: 남성, 고위직 용

평대문 : 일반서민, 여성 출입구

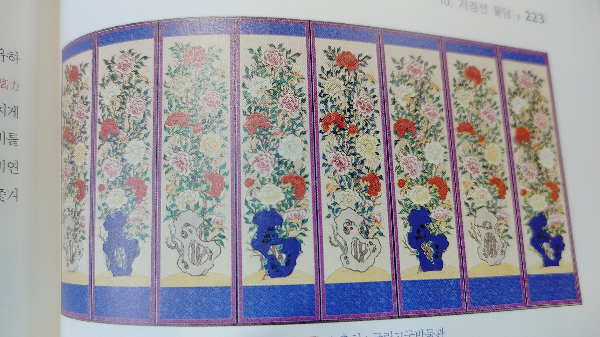

9. 자경전 꽃담

자경전은 흥선대원군이 경복궁을 중건할 때 아들을 임금으로 만든 데 대해 풍양조씨 신정왕후에 대한 보은의 뜻으로 정성껏 지은 전각이다.

대비가 살았던 궁전 주위에 화려한 꽃담이 경복궁의 별경중 하나라고 한다. 이 장은 그 꽃담에 담긴 특별한 그림의 의미를 집중 설명하고 있는데 곁들여진 사진과 고시의 양이 장난 아니다♥.♥궁궐 구경과 더불어 조선시대 문학 감상도 아울러 하게된다.

꽃담

이름 자체가 어찌 그리 아름다운지고

1. 경복궁 내 꽃담 보유 전각 2곳 교태전 -중전 거주 / 유교적 성격의 전각 + 도교적 성격의 후원 자경전 -대비 거주 / 만수무강의 꽃담+ 십장생 굴뚝

2. 꽃담 =화초담, 화문담-화장벽돌, 기와, 전돌, 자연석 사용※화장벽돌: 장식을 위한 특별 별돌

3. 경복궁 외 꽃담 - 창덕궁 낙선재, 돈암서원 숭례사의 남성공간에도 꽃담 설치

4. 자경전 정문의 평대문 - 성리하 이념에 따라 남녀 차별 반영 ※ 남성거주 전각은 솟을 대문

5. 자경전 꽃담 문양 제작방식 - 흰색 회벽에 붉은 담장 사이 소포젼 -사군자 외 장수상징하는 생명체

6. 자경전 꽃담 나비 -금슬좋은 부부애 상징 - 한자어의 중국어 발음과 유사한 한자를 통해 장수 상징

※ 나비 접 蝶 = 팔십세 노인 질 耋 중국어 발음이 같음

※ 모질도耄耋圖 =묘접도 猫蜨圖 : 중국어 발음이 같아서

ex) 황묘농접도 (김홍도)

묘접도 (심사정)

(1) 매화

1. 설중매, 한매,동매

-세한 삼우 : 소나무, 재나무, 매화

2. 여성 장신구 속 매화

-지조와 정절의 상징

-매화잠, 매죽잠

3. 충신의 시 속 매화

1) 성삼문 매창소월

| 溫溫人似玉 (온온인사옥) 따뜻하기가 옥같은 사람 譪譪花如雪 (애애화여설) 무성하기가 눈같은 꽃 相看兩不言 (상간양불언) 바라만 보되 말을 안하네 照似靑天月 (조사청천월) 푸른 하늘의 달처럼 비추이다 |

(해석은 내 임의로 )

2) 김시습 탐매 (매월당집)

大枝小枝雪千堆 (대지소지설천퇴) 크고 작은 가지마다 눈이 수북히 쌓여 溫暖應知次第開 (온난응지차제개) 따뜻함은 이에 다음에 피어날 줄 알았네 玉骨貞魂雖不語 (옥골정혼수부어) 옥골과 정혼이 비록 말을 못할지라도 南條春意最先胚 (남조춘의최선배) 남녁 가지에 봄기운이 가장 먼저 임했더라 |

(해석 내 임의로 )

3) 이황 절우사시

| 松菊陶園與竹三 (송국도원여죽삼) 梅兄胡奈不同參 (매형호내부동참) 我今倂作風霜契 (아금병작풍상계) 苦節淸芬儘飽諳 (고절청분진포암) |

(해석 불능)

4) 이이 , 매초명월

|

梅花本瑩然 (매화본영연)

暎月疑成水 (영월의성수)

霜雪助素艶 (상설조소염)

淸寒徹人髓 (청한철인수)

對此洗靈臺 (대차세령대)

今宵無點滓 (금소무점재)

|

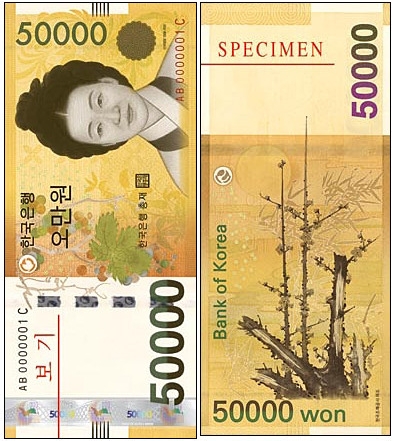

4. 명화 속의 매화

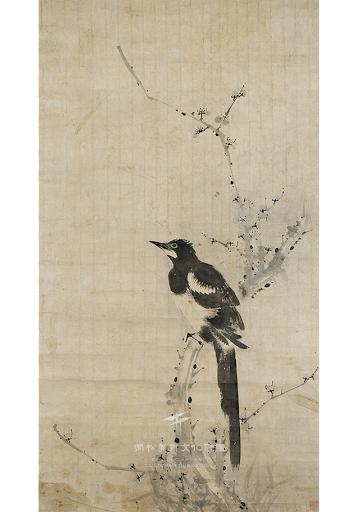

1) 고매서작도 ( 조속)

2) 월매도 (어몽룡)

3) 풍죽도 (이정)

4) 월매도 ( 어몽룡)

5) 5만원권 지폐 ( 어몽룡의 월매도 )

(2) 복숭아

=> 계속해서 꽃담 안 소재 자연에 대한 이야기.

시와 그림이 주구장창 나온다.

이 책을 통해 반갑고 또는 새로운 한시 많이 만난다.

그림이야 당연 말해 뭐해.

이런 건 직접 보고 뜯고 맛을 봐야 하는데

그러자니 책을 읽은 속도가 너무 느려져서 곤란하다 ^^;;;;;;;

1. 도연명과 복숭아

● 예로부터 복숭아는 선경과 불로불사의 의미로 전승되었지만, 동진의 문인 ㅣ도연명을 거치면서 그 상징성이 보다 정착되었다. (;p 210)

- 도연명 : 동진~ 송초 . 「귀거래사」 「도화원기」

2. 문학작품속 복숭아

1) 산중문답 , 이백

| 問余何事棲碧山(문여하사서벽산) 어찌하여 푸른 산에 사느냐고 묻는데 笑而不答心自閑(소이부답심자한) 웃으며 대꾸를 안하니 마음이 절로 한가롭다 桃花流水杳然去(도화유수묘연거) 복사꽃잎 흐드러진 물이 아득히 흘러가니 別有天地非人間(별유천지비인간) 세상과 구별되어 인간계가 아니로다 |

(해석은 내가 해봤어요. 1박2일 동해안 하나빼기 투어때 이미 ㅎ)

2)「청량산가」 이황

청량산 육육복을 아는 이는 나와 백구로다. 백구야 어떠하랴 못 믿을 손 도화로다 도화야 물 따라 가지 마라 주자알까 하노라 |

3) 「침류대」.이수광

離外淸溪溪上臺 (리외청계계상대) 臺前無數小挑開 (대전무수소도개) 慇懃莫追隨流水 (은근막추수류수) 怕有漁郞人洞來 (파유어랑인동래) |

4) 「성산별곡」 , 정철

망혜를 배야 신고 죽장을 흔어지 도화 핀시냇길이 방초주에 어어세라 닭복은 명강중 절러 그런 석병풍 그림자 벗을 삼고 새와로 함께 가니 도원은 여기로다 무릉은 어디메요 |

5) 「어부사시사」 , 윤선도

\

취하여 누웠다가 여울 아래 내리련다. 베 매어라 배 매어라 붉은 낙화 흘러오니 무릉도원 가깝도다 지극총 지국총어사와 속세와 티끌이 얼마나 가렸느냐 |

6) 「도요」 시경

| 挑之夭夭 (도지요요 ) 灼灼其華 (작작기화) 之子於歸 (지자어귀) 之子于歸 라고 한 데도 있다. 宜其室家 (의기실가) 挑之夭夭 (도지요요 ) 有賁其實 (유분기실) 之子于歸 (지자어귀) 宜其家室 (의기가실) 挑之夭夭 (도지요요 ) 其葉秦秦 (기엽진진) 之子于歸 (지자어귀) 宜其家人 (의기가인) |

(3) 석류

1. 홍일점 -왕안석의 영석류에서 유래.

| 萬綠總中紅一點 (만록총중홍일점) 온통 푸르른 가운데 붉은 점 하나 動人春色不須多 (동인춘색불수다) 사람에게 봄기운 이끄는데는 많은 필요 없다네 ( 번역 내가 함) |

2. 정약용. [장기농가]서 석유애찬

| 野人花草醬罌邊 (야인화초장앵변) 장독대가에 야인의 화초 不過鷄冠與鳳仙 (불과계관여봉선) 기껏 맨드라미와 봉선화뿐 無用海榴朱似火 (무용해류주사화) 쓸모없는 바다석류 붉기가 꼭 불같아서 晩春移在客窓前 (만춘이재객창전) 늦은 봄 손님 방 창가에 옮겨 심었다네 (번역. mE) |

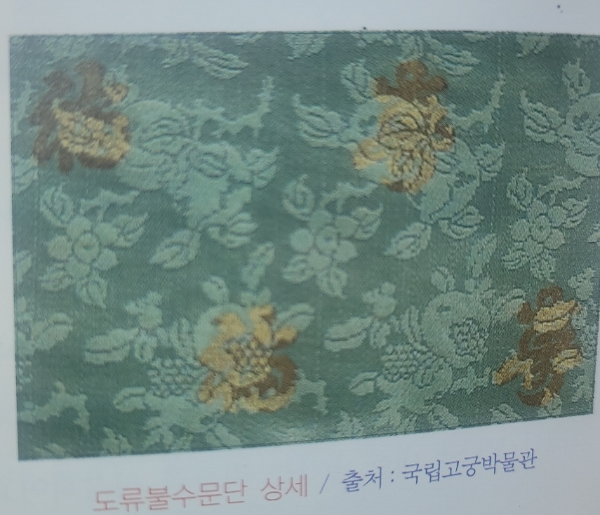

3. 도류문단

※ 문단 : 무늬가 있는 비단

※도류문단 : 복숭아 꽃과 석류무늬가 들어있는 비단

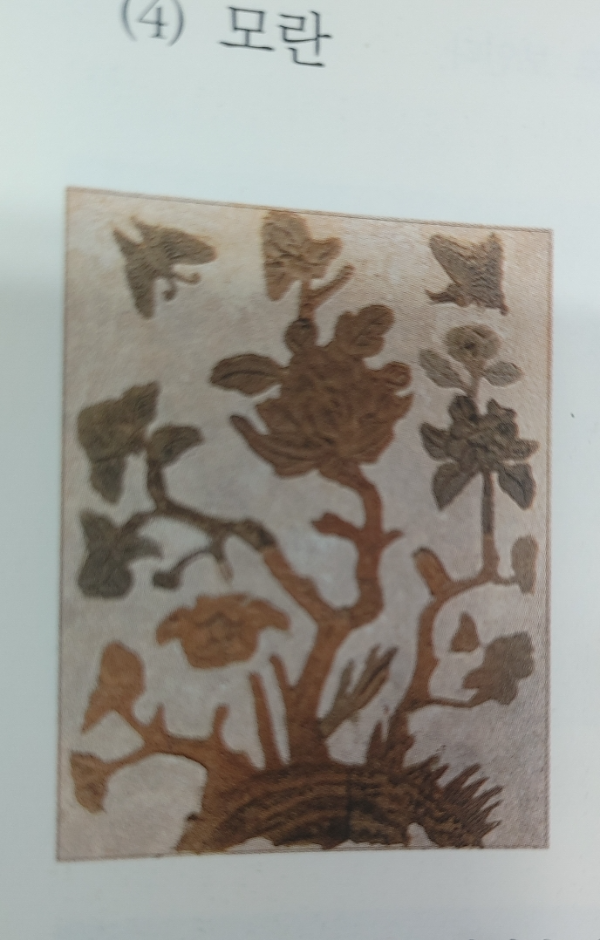

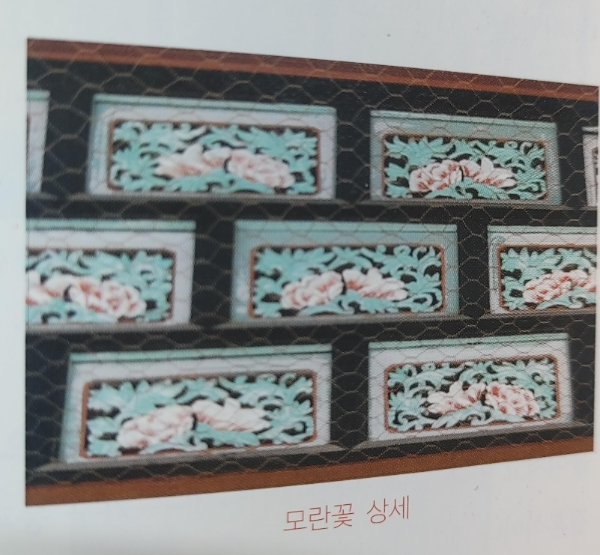

(4) 모란

| 一枝濃艶露凝香(일지농염노응향) 농염한 한 떨기 꽃에 맺힌 이슬에 향이 배여 雲雨巫山枉斷腸(운우무산왕단장) 운우무산도 구푸려 애만 태우는구나 借問漢宮誰得似(차문한궁수득사) 이제 묻노니 한나라 궁실의 그 누가 닮았을까 可憐飛燕倚新粧(가련비연의신장) 어여픈 비연 만이 새로 단장 했으려니 -이백, <청평조사> (해석 내 맘대로 ) |

내게 모란은 참 어려운 꽃이다.

길가에서 보면 쉽게 모란을 구별할 수 있으면서

그걸 회화나 조형물에서 구별하라면 참 힘들단 말이시

근데 그걸 고건축 문양에서 확인하려면 모란을 표현할 어떤 키워드같은게 있었을까?

이걸 보면 일단은 색깔있는 꽃잎을 많이 그려넣으면 그게 모란이라고 이해해야 하는가보다.

그치만 이건 확실히 알겠다!!!

모란꽃이 거의 어린애 머리통만큼이나 탐스럽고 크다.

그게 모란꽃이다.

우리 엄마도 참 좋아한 꽃

(5),(6) 국화

1) 국화 : 매화와 더불어 세한이후

-오상고절, 상풍고절

2) 명시 속의 국화

| 乃瞻衡宇 (내첨형우) 마침내 반듯한 집을 바라보니 載欣載奔 (재흔재분) 한껏 기뻐하며 달려가니 僮僕歡迎 (동복환영) 어린 종이 반기고 稚子候門 (치자후문) 어린 아들이 문뒤에서 기다리네 三徑就荒 (삼경취황) 세 길이 황폐해가지만 松菊猶存 (송국유존) 소나무와 국화가 여전히 있어 携幼入室 (휴유입실) 어린 것 손잡고 방에 들어서면 有酒盈樽 (유주영준) 술이 술통에 가득하다 引壺觴以自酌 (인호상이자작) 술병과 술상을 당겨 혼자 따르고 眄庭柯以怡顔 (면정가이이안) 정원의 나뭇가지를 보니 얼굴이 펴지누나 도연명, <귀거래사> (해석. 내가. ) ...아 이 책 읽기 힘들어..보라고 만든 책,,왜 난 한시 공부 하고 앉았누.;;;;;;;;;; |

結廬在人境 결려재인경 사람사는 둘레에 초막을 엮으니 而無車馬喧 이무거마훤 거마소리 시끄럽지 않도다 問君何能爾 문군하능이 네 어찌 그리하였느냐 心遠地自偏 심원지자편 마음이 멀어지니 땅도 절로 소원해진다 採菊東籬下 채국동리하 동녁 울타리 아래에서 국화를 따서 悠然見南山 유연견남산 한가로이 남산을 바라본다 山氣日夕佳 산기일석가 산기운에 물든 날 저녁 아름 다와라 飛鳥相與還 비조상여환 하늘을 나는 새들 서로 함께 돌아가네 此中有眞意 치중유진의 여기 참뜻이 있으니 欲辨已忘言 욕변이망언 할말이 있었다가 잃고 말았도다 도연명, <음주> (해석. me) |

| 世人最愛重陽節 세인최애중양절 뭇사람들 중양절을 가장 좋아한다 未必重陽引興長 미필중양인장 꼭 중양절만이 흥을 오래가게 하는 것은 아니다 若對黃花傾白酒 약대황화경백주 만일 국화꽃을 바라보며 맑은 술을 기울인다면 九秋何日不重陽 구추하일부중양 많은 가을날중 어느날이 중양절이 아니겠는가 정작 , <<국화>> 해석 me |

3) 명화 속의 국화

귀거래도

동리채국도

유연견남산도

모두 도연명의 시를 알지 못하면 그 제목의 뜻도 그림도 알기 어려울 듯.

화가들이 사랑한 시인 도연명이라는 결론!!

(7) 진달래

1. 진달래의 여러 이름

두견화, 산석류, 산비파, 금달래, 산척촉, 양척촉

※ 두견새의 별칭 : 촉혼, 촉백, 귀촉도, 원조, 두우, 망제혼, 자규

2. 진달래와 두견새의 인연

촉나라 왕 두우가 망국 후 죽은 혼이 두견새 -> 귀촉도

귀촉도가 피를 토하며 울다 피가 물든 꽃 -> 두견화

| <문자규>. 나업. 당 蜀魂千年尙怨誰 촉혼천년상원수 촉나라의 혼백은 천년동안 누굴 원망하길래 聲聲啼血向花枝 성성제혈향화지 소리마다 꽃가징 피를 토하나 滿散明月東風夜 만산명월동풍야 온산 가득 달 밝은 밤에 봄바람이 부는데 正是愁人不寐時 정시수인부매시 시름 깊은 나그네 잠에 들지 못하네 |

<두견행 > 두보. 당 其聲哀痛口流血기성애통구류혈 입에는 피흘리며 어찌하여 애통하게 울부짖는가 訴何事常區區 소소하사상구구 무슨 사연 전하려고 이다지도 절절하단 말인가 |

<상죽> 백거이. 당 杜鵑聲似哭 두견성사곡 두견새 우는 소리 구슬프게 들리고 湘竹斑如血 상죽반여혈 상죽의 얼룩에는 한이 서려 있구나 |

<자규시> 단종. 조선 一自寃禽出帝宮 일자금원출제궁 원한 맺힌 새가 한 번 제궁을 나온 후 孤身隻影碧山中 고신척영벽산중 외로운 몸의 한 그림자가 푸른 산중에 있네 假眠夜夜眼無假 가면야야면무가 밤마다 선잠조차 이룰 수 없고 窮恨年年恨不窮 궁한년년한불궁 깊은 밤은 해마다 다하지 않네. 聲斷曉岑殘月白 성단효잠잔월백 소리 그친 새벽 봉우리엔 남은 달빛 밝은데 血流春谷落花紅 혈류춘곡낙화홍 피뿌린 봄 골짜기엔 떨어진 꽃잎이 붉네 天聾尙未聞哀訴 천롱상미문애소 하늘은 귀먹어 오히려 슬픈 하소연을 듣지 못하는데 何乃愁人耳獨聰 하내수인이독청 어찌하여 근심 어린 내 귀만 밝은가 |

< 다정가> 이조년. 조선 이화에 월백하고 은한이 삼격인제 일치춘심을 자규야 알랴마는 다정도 병인양 하여 잠 못들어 하노라 |

<진달래> 김소월. 일제강점기 나 보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내드리오리다 영변에 약산 진달래꽃 아름따다 가실 길에 뿌리오리다. 가시는 걸음 걸음 놓인 그 꽃을 사뿐히 즈려밟고 가시옵소서 나 보기기 역겨워 가실 때에는 죽어도 아니 눈물 흘리오리다. |

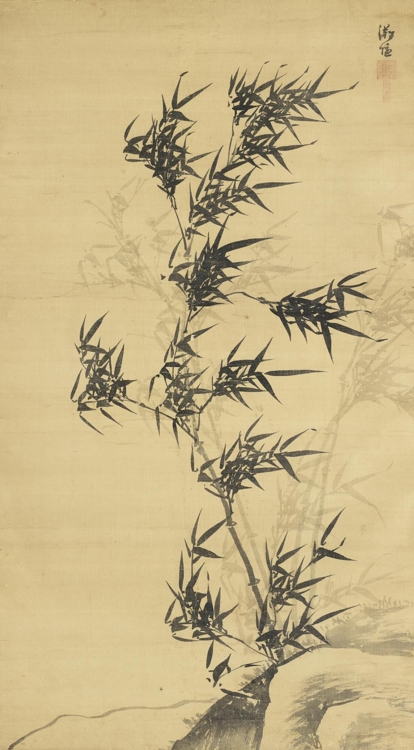

(8) 대나무

瞻彼淇奧 첨피기오 저 기수 물굽이를 바라보니 綠竹猗猗 녹죽의의 댑싸리와 마디풀 우거졌네 有匪(斐)君子 유비군자 빛나는 군자시여 如切如磋 여절여차 깎고 다듬은 듯 如琢如磨 여탁여마 쪼고 간 듯 하시네 瑟兮僩(한)兮 슬혜한혜 의젓하고당당하시며 赫兮咺(훤)兮 혁혜훤혜 빛나고 훤하시니 有匪君子 유비군자 아름다운우리군자를 終不可諼(훤)兮 종불가훤 내내 잊을 수 없어라 <<시경 >>, <위풍> |

可使食無肉 가사식무욕 밥 먹을 때에 고기 없을 지언정 不可居無竹 불가거무죽 사는 곳에 대나무 없을 수 없네 無肉令人瘦 무육영인수 고기가 없으면 사람 수척하게 하고 無竹令人俗 무죽영인속 대나무가 없으면 살마 속되게 한다오. 人瘦尙可肥 인수상가비 사람의 수척함은 살찌게 할 수 있으나 俗士不可醫 욕사불가의 선비의 속됨은 고칠 수 없네 傍人笑此言 방인소차언 옆 사람은 이 말 비웃기를 似高還似癡 사고환사치 고상한 듯 하나 도리어 어리석은 듯 하다 하네 若對此君仍大嚼 약대차군잉대작 만약 대나무 대하고서 고기 실컷 먹을 수 있다면 世間那有揚州鶴 세간나유양주학 세간에 어찌 양주학이 있겠는가 -蘇軾소식 ,綠筠軒(녹균헌)

|

10. 길상문양

1. 길상문양이란

:하늘이 인간에게 주는 행운을 암시하는 상서로운 존재와 이를 표현한 문양

2. 길상의 대상

1) 자연 : 학, 거북, 사슴, 박쥐, 매화,국화, 대나무

2) 상상 : 용, 봉황, 기린, 해치, 귀면, 가릉빈가, 보상화

3) 문자 :부富 귀貴 수壽 복福 강康 령寧 희囍

4) 사상 : 풍수, 천원지방, 무시무종

5) 불교 : 연꽃, 보주, 만자卍,

6) 유교 : 태극, 팔괘

7) 도교 : 삼신사상, 불로초, 천도

3. 군집형 길상

1) 사군자 : 매, 난, 국, 죽

2) 사신사 :(좌)청룡, (우)백호, (남)주작,(북)현무

3) 오복 : 수, 부, 강녕, 유호덕, 고종명

4) 십장생

5) 십이지신

4. 무시무종 無始無終

1) 무시무종이란 : 無始無終

: 시작도 없고 끝도 없다.

:끝업이 돌고 도는 문양을 뜻함

: 회문, 뇌문

2) 무시무종 문양중 회문의 종류

: 만자卍문 , 당초문, 아자亞문

3)무시무종 문양과 경복궁

-교태전 양의문 굴뚝

-교태전 꽃담

-자경전 꽃담

-광화문문루 여장

※ 태평화 : 천상에 피는 상상의 꽃,

4) 만자문양 in 경복궁

- 경복궁 강녕전, 교태전, 자경전, 태원전 .

-만자금문 : 만자 문양을 사방으로 연결

5) 당초문양과 경복궁

당초- 측정 식물이나라 일반적 식물의 형태를 띤 모든 형식

당초의 대상 - 보상당초, 인동당초, 포도당초, 모란당초

대표적인 무시무종 문양.

※ 낙양각

기둥과 창방으로 구성된 사각형 프레임의 단조로움을 피하기 위해 프레임 안쪽에 좁고 기다란 장식부재를 부착하는데 이를 낙양각이라고 한다.

보통 당초문양으로 장식된다. (p 250)

5 . 박쥐

- 서양에선 악마와 불길함의 상징이지만 동양에서는 한자福복의 중국어 발음이 박쥐 복蝠의 중국발음과 유사하여 길상의 동물로 인식됨

11. 벽사상징

벽사는 길상과 상보되는 개념이다.

길상은 복되고 상서로운 것을 불러들이는 개념이라면

벽사는 사악한 기운을 물리치는 상징들을 말한다.

1. 해치

- 시비곡직是非曲直을 가리는 영물

-우리나라 해치는 광화문 앞 해치가 표준

- 귀엽고 동글동글한 인상

- 문서상 외뿔 말고는 정확한 특징이 규정되지는 않았음

2. 척수

치미 -고려까지 불교시대 물고기 모양 . 용마루 양 끝단에 설치

취두 - 용마루를 물고 있는 형상. 용마루 양 끝단에 설치

격이 낮은 건물에서는 용두가 대신.

3. 한국 잡상

-서유기 등장인물

- 추녀마루에 장식

4. 귀면

5. 드므

화재예방을 위한 물보관이 아니라 화마를 쫒기 위한 벽사의 기능이 강함

12. 굴뚝

굴뚝의 종류

독립형 - 탑처럼 단독으로 세워진 굴뚝

일체형 - 담장에 연하여 세워진 굴뚝

기단형 - 건물 기단에 굴뚝이 숨겨 있다.

밥굶는 가난한 이웃을 배려해 밥짓는 연기를 감추기 위한 데서 연유한다고 함

이상 책으로 궁궐 구경 잘했다.

다음엔 여기 블로그에 기록한 것이나마 다시 궁궐에 갈 일 있으면 좀더 꼼꼼히 확인해보고 감상해볼란다.

아는 만큼 보인다고 했다.

궁궐구경 결코 하루만에 다 될 곳이 아니다.

구석구석 어디 신기하고 멋지지 않은 곳이 없는 우리 궁궐이다 ♥

그걸 상기하게 해준 이 책이 참 고맙다!

'책 > 책,책,책' 카테고리의 다른 글

| 세기의 책 문학 편 01. 디오니소스 지음. 디페랑스. 2022 (0) | 2024.06.07 |

|---|---|

| 조국 오디세이- 창당선언에서 승리까지 1368시간의 기록. 미디어몽구• 박지훈 지음. 메디치미디어.2024 ftr 북콘서트 in 연세대 공학관 (0) | 2024.04.27 |

| 조선전기 특권신분.최이돈.경인문화사.2017 (0) | 2024.03.02 |

| 가불선진국 2차 북콘서트 In 정동 28 (0) | 2023.12.29 |

| 두 축제 이야기 「우리지금이태원이야」「전국축제자랑」 (0) | 2023.11.05 |